y arte contemporáneo

ARTÍCULOS

William Kentridge. Basta y sobra

Por una serie de motivos la causa posmoderna arrastra, paradójicamente, una creciente beatificación de los procesos creativos. La emancipación del formato y fondo canónico se erige como la diferencia del arte dicho contemporáneo. Por supuesto, el aparente positivismo de la operación vela una trampa. La necesidad de solucionar el valor del arte en una sociedad extasiada de información fundamenta dar explicaciones. La divergencia es dar cuenta. La obra de arte, la mayor de las veces, sólo se entiende tras la identificación de un proceso creativo conceptual. En el mejor de los casos, se consigue alcanzar ciertas dosis de autonomía. En el peor, no pasa de ser un mero juego. Un chiste cuya gracia se agota tras haberlo descifrado. Unámosle la inseguridad que el trabajo de artista acarrea. En nuestro contexto, el mercado es un espejismo. Y no tiene por qué ser trágico. De hecho no lo sería en absoluto si quisiésemos preservar cierta libertad. Nada escapa del mercado, de todas maneras. El problema probablemente resida que ante la naturaleza inalcanzable de ciertas élites. Los organismos públicos deberían responder asegurando la continuación de lo que siempre fue esto del arte; completar los vacíos entre los individuos que componen una sociedad. Becas, ayudas, residencias; todas, aun no siendo muchas, requieren una conceptualización que es una criba al azar de los que deciden. Habría que ver quién determina. Las veces que me he asomado, he sentido vértigo.

Ante el trabajo de William Kentridge (Johannesburgo, 1955) me reconcilio. Veo que todas las ideas que estructuran su trabajo aparecen en el estudio. Es un artista de taller a la vez que nadie duda de su compromiso político. Sus investigaciones sobre los olvidados están contrastadas a nivel experiencial (activista en los últimos y crueles años del apartheid). Él admite una variable esencial entre tanta limpieza pseudo-culta; el error. Kentridge ve en el borrado la huella, en la huella la memoria, y en la memoria, el otro. El blanco del papel como lugar de la creación historiográfica. Restos que son imposibles mientras escribo esto. Nunca leerán mis constantes correcciones.

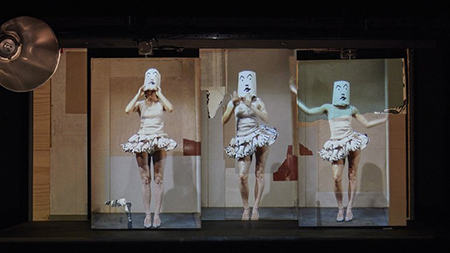

La exactitud delimita el compromiso. Kentridge entiende que la política es una operación abierta, plena de inexactitudes. De idas y venidas. Palos de ciego en obligada convivencia. Lo confuso, sabemos, es una arma arrojadiza contra los autoritarismos. En Basta y sobra, el despliegue se resuelve en su trabajo operístico pasando por sus escenografías teatrales en las que el personaje, solitario y abrumado, lucha afligido contra un sistema confinado en sí mismo. Inamovible y asfixiante. La constatación del sujeto político se evidencia en sus residuos; vestuario, boceto, esquemas, maquetas, figuras que conforman un atlas de los que habitan el entorno. Como visitante me adentro en el tórrido y forzado mundo de un protagonista extremo que porta todos los vaivenes de la realización de la modernidad. No sorprende que el artista vuelva a la estética constructivista. Aquel momento de la imagen leninista, anacrónica en su salvaje independencia creadora, se confunde con el ahora expresionista; la mano desatada de un dibujante virtuoso. Deambulo, entonces, por el borrado. Solo que ahora, en su etapa última, se adhiere a la latencia. Es la inteligencia del artista de proyecto. Sin modificar sus pulsiones, Kentridge resuelve en diferentes situaciones sin caer en la trampa del espectáculo gratuito. Su vagar remite una y otra vez al origen. La utopía en un pasado confuso al que hay invocar. Su manera, el trabajo, el proceso del desliz. En Kentridge, el dibujo es un gesto total, un movimiento físico, una danza. Kentridge dibuja para una manifestación del retorno. Sobre un mismo fondo; el fracaso, la insistencia y el rastro de las dudas. Fluctuaciones que conforman una memoria en presente, transcurso de una investigación apoyada en la acción.

Acabo por el principio conscientemente. Las animaciones que lo encumbraron son también protagonistas de la muestra. Kentridge, en su extensión, no desmerece. Todo lo que ha conformado el proceso es válido como obra. Su preocupación por el objeto no es definitorio, sino que constata un intervalo ininterrumpido todavía ahora. Es conocido su método; sobre la pureza del papel, Kentridge insiste. Esboza, rellena, borra, sombrea, encaja, borra. La incisión, en muchas ocasiones, son rodadas. La animación resultante es un tiempo total. Las huellas del carbón, de la goma, de la mano; todo es visible. Un ejercicio de historia en presente continuo como si no hubiese posibilidad de acabar con todo. En la línea de otros muchos artistas de la actualidad –pienso, sobre todo, en KaderAttia–, sólo puede crear desde la reparación. O, quizás, desde el silencio. El mismo que ocupa la totalidad de un lugar de proyección sobre el que forjar todas las posibilidades. Un espacio en blanco, concluimos, de pura latencia. En él todas las contingencias están presentes. Es algo que sabe Kentridge. En ese espacio todos los relatos están sucediendo de un modo atávico, anterior al imperio de los acontecimientos. En contraposición, la latencia es el lugar donde la acción encuentra su posibilidad de corporizarse. Kentridge es historia en cuerpo, dibujo en cuerpo, escenógrafo en cuerpo. El gesto es mediador, por más cruel que en ocasiones parezca. Sus cortos animados muestran una y otra vez la danza del artista sobre el sigilo del vacío, esto es, la voz del otro. Ese es precisamente el intento del Reina Sofía desde que está dirigido por Manuel Borja-Villel y su equipo. Casi diez años después de su llegada, con exposiciones duras pero necesarias, me parece que ha llegado el momento de agradecerlo. Es una suerte pasar una tarde bien acompañado en este Reina. Un alivio.

Hasta el 19 de marzo de 2018.

Ver entrada: