y arte contemporáneo

NOTICIAS

El Instante expondrá las obras de origami de Jun Mitani, informático y artista de origami. Sobre las mesas de El Instante se colocarán elegantes y modernos juegos de vajilla con platos y vasos de papel. Junto a ellos, decenas de formas geométricas calculadas matemáticamente, muchas de ellas con pliegues curvados y un hermoso y suave sombreado de superficies. Las obras se basan en el color blanco para destacar la belleza de la forma generada por el papel plegado. El Dr. Mitani ha diseñado su trabajo de origami a partir de un software original creado por él mismo que le permite crear obras únicas al añadir curvas aleatorias a las calculadas matemáticamente. La mayoría de estas obras, frágiles pero funcionales, fueron diseñados en la última década. Para esta exposición el maestro japonés producirá los origamis in situ. Además de estas obras frescas y llamativas, se mostrarán los dibujos y maquetas usados en su proceso de elaboración. En la inauguración participará el gastrónomo Miguel de Torres que elaborará fermentaciones, sumando al plegado del papel, el proceso de determinados ingredientes usados en cocina sometidos a procesos químicos. Las fermentaciones se presentarán en origamis especialmente creados para la ocasión en papel resistente al agua.

El Dr. Jun Mitani es profesor de Informática y Sistemas en la Universidad de Tsukuba (Japón). Su cuerpo de investigación se centra en la infografía, en particular en las técnicas de modelado geométrico y su aplicación al diseño de origami. Sus obras de arte de origami son formas tridimensionales con superficies lisas y curvas. Ha publicado varios libros y colaborado en diseño (con Issey Miyake) o cine (Godzilla, 2016) y es invitado regularmente para realizar talleres y exposiciones en Alemania, Suiza, Italia, Israel entre otros países. Además de otros premios, ha sido nombrado Enviado Cultural de Japón por la Agencia de Asuntos Culturales en 2019.

Fechas: Del 18 de septiembre al 5 de octubre de 2019

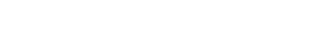

Recuperar los nombres y las voces de algunas de las mujeres creadoras que por ser consideradas locas fueron silenciadas o expulsadas del cuerpo social y político establecido, es uno de los propósitos que guía el proyecto Viaje al manicomio, cuyo título tomamos prestado del libro autobiográfico que la feminista Kate Millett publicó en 1990. Revivir las experiencias de sus encierros en centros psiquiátricos fue para Millett un modo de sobrevivir reivindicándose, enfrentando su desconcierto, impotencia e inseguridad que siguieron a un diagnóstico que la consideraba loca. A través de la escritura y de su decidida apuesta por la cordura, Kate Millett denunció el fracaso de un sistema que, todavía hoy, estigmatiza la enfermedad mental.

En 1994, tras una conferencia celebrada en el Instituto Naropa, en Colorado, Gregory Corso, miembro de la Beat Generation, respondía a la pregunta sobre la razón de que no hubiera mujeres en el grupo: “Hubo mujeres, estaban allí, yo las conocí, sus familias las encerraban en manicomios, se las sometía a tratamientos de electrochoque. En los años cincuenta si eras hombre podías ser un rebelde, pero si eras mujer tu familia te encerraba. Hubo casos, yo las conocí. Algún día alguien escribirá sobre ellas”. La editorial Bartleby editó en 2015 Beat Attitude. Antología de mujeres poetas de la generación beat. Entre aquellas mujeres que ocuparon un segundo plano, figura Joyce Johnson que tituló sus memorias, significativamente, Personajes secundarios. O Elise Cowen, a quien sus padres censuraron su poesía y encerraron en diferentes psiquiátricos para silenciar su espíritu rebelde.

Durante un seminario dedicado a la palabra poética, Alda Merini se mostró molesta ante la insistencia sobre sus internamientos que los reducían a una mera anécdota; el manicomio, dijo, no crea poesía, en todo caso la poesía es manicomio. Toda mujer tiene sus manicomios: padece intolerancia, enfrentamientos, miedos, emotividad, abandonos, revanchas. Por su experiencia sabía que lo que se pretende castigar es el intelecto.

Han sido tantas las mujeres arrojadas a una demencia institucionalizada que acabó volviéndolas locas. Algunas lograron salir; todo un milagro. Otras no resistieron la tentación del suicidio para salvarse. Y otras enmudecieron. En la recuperación de sus voces a través de las obras de artistas actuales, que las citan, y del ciclo de charlas y mesas de trabajo que abordan sus legados, está el deseo de vindicar la radicalidad de sus alegatos y la decisión de mostrar el malestar que coartó su libertad.

Participan en el proyecto: Chechu Álava, Almalé y Bondía, Nacho Bolea, Carmen Calvo, María Gimeno, Louisa Holecz, Marta L. Lázaro, Fernando Martín Godoy, Sandra Moneny, Charo Pradas, Sara Quintero y Mery Sales.

Fechas: Del 14 de septiembre al 23 de noviembre

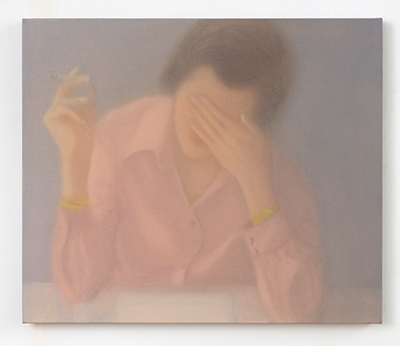

La galería Fernández-Braso presenta una exposición dedicada a dos artistas vinculados a su galería y a quienes les une "su compromiso radical con la geometría y la luz, la voluntad constructiva y el sentimiento poético, el equilibrio entre la estructura y el lirismo y, sobre todo, la elección de la línea, el ritmo vibrante y la serenidad evocadora de eternidad e infinitud", en palabras de Rocío de la Villa, historiadora, comisaria y crítica de arte, y autora de uno de los textos del catálogo editado con motivo de la exposición.

Las obras de Eusebio Sempere seleccionadas para esta exposición −unas inéditas, otras sin exponerse tiempo al público−, son gouaches sobre papel y sobre tabla, fechados entre 1954 y 1979 y buenos ejemplos de la calidad y diversidad de lenguajes e intereses que exploró el artista, de los más analíticos a los más poéticos y espirituales. La espiritualidad y el lirismo que provoca la obra de Sempere, incrementados con el paso del tiempo, es parte de lo que Soledad Sevilla −quien presentó, en 2015, en la galería Fernández-Braso, la exposición Nuevas lejanías− sigue reivindicando del artista alicantino y es la fuerza que nos ha movido a organizar esta exposición entre dos artistas que se conocieron y admiraron a pesar de la diferencia generacional, conceptual y estética que se aprecia al contemplar la obra de ambos artistas. Soledad Sevilla recuerda aquellos años de finales de 1960 y principios de los 70 en el que compartieron ideales (Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid) junto a otros artistas como Alexanco, Elena Asins, Gerardo Delgado, Eduardo Sanz o Yturralde. Soledad

Sevilla ha seleccionado personalmente sus obras para esta exposición. Abarcan todo su periodo geométrico, de 1969 a 1984, y su importancia no sólo reside en las propias obras −ejemplos de una nueva forma de estudiar, analizar y experimentar el espacio y las estructuras geométricas− también porque conforman casi el único material que sobrevivió a un incendio en el estudio de la propia artista y que acabó con la mayoría de las obras sobre tela de esa época. Los tipos de soporte utilizados por Soledad Sevilla en esos años (papel, papel vegetal, reprográfico, cuadriculado) y los diferentes medios aplicados (lápiz, tinta, trama, reprogafía, cera) delatan la condición experimental y procesual de unas obras que evolucionarán desde una medida, aséptica, pura, formalista, analítica, esencial y directa geometría a una abstracción más contenida, emocional y lírica.

Fechas: Hasta el 8 de noviembre de 2019